資源調査

地熱資源

政府は2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。これを達成するため、電力分野においては主力電源を化石エネルギー(石炭、石油、天然ガス)から、発電時の二酸化炭素排出量が少ない再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、水力など)に転換することを推し進めています。

地熱発電はクリーンなエネルギーであることに加えて、火山周辺の地下深部(地下1~3km)においてマグマなどにより熱せられた高温(200~350℃)の蒸気や熱水を取り出し発電するため、天候の影響を受けやすい太陽光や風力発電と比べて、より安定的なベースロード電源として位置づけられています。

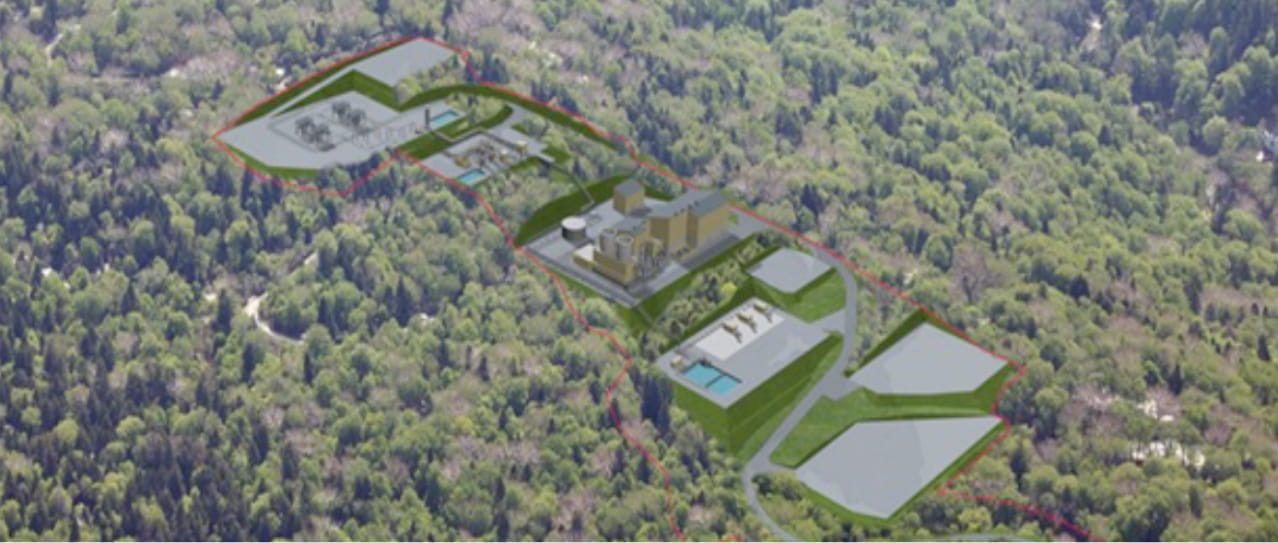

当社は、地熱発電事業者である三菱マテリアル㈱のグループ会社の一員として、未開発の地熱資源を探査・発見するために、地表調査(衛星画像解析、地質・地化学調査、物理探査)や地下探査・評価(ボーリング調査、資源量評価)に携わっています。

また、一般的に地熱資源は火山や温泉の近傍に存在するため、開発による周辺環境や温泉への影響を評価するために、環境モニタリング調査も実施しています。

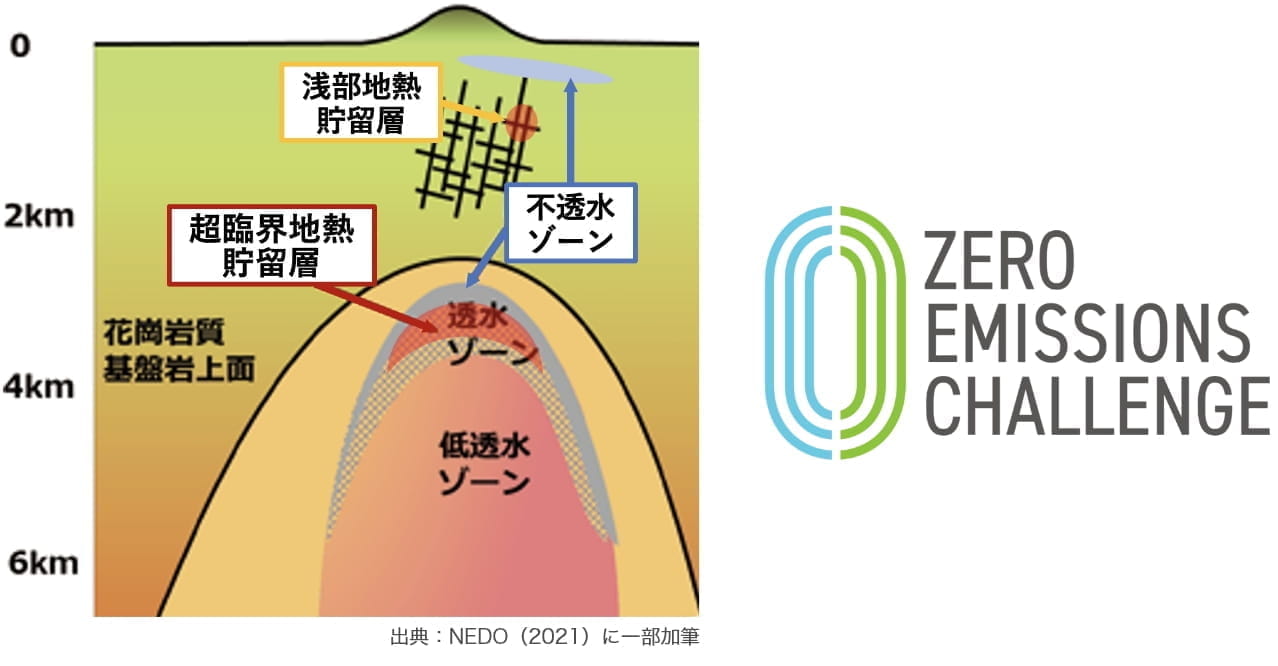

カーボンニュートラル達成へのさらなる取り組みとして、従来の地熱資源よりもさらに深く(地下3~5km)、さらに高温(400~600℃)の蒸気や熱水を取り出し発電する「超臨界地熱発電」に関する研究開発が政府主導で進められています。

当社は次世代地熱発電技術として注目される超臨界地熱発電の技術開発において、物理探査手法および資源量評価手法の開発に携わるとともに、その取り組みが評価され経済産業省より「ゼロエミ・チャレンジ企業」として選定されました。

エネルギー・金属鉱物資源

当社のコンサルティング部門は、鉱山業をルーツとして培ってきた地表調査および地下探査・評価の技術をベースに、さまざまなエネルギー・金属鉱物資源(銅、鉛、亜鉛、金、銀、プラチナ、パラジウム、レアメタル、レアアース、石炭、ウラン、石油、天然ガス)の開発に携わっています。

また、資源開発を通じて蓄積した地下深部に関する地球科学的な知見や、調査・探査・評価の技術を応用し、国家石油備蓄(地下石油ガス備蓄)や高レベル放射性廃棄物の地層処分、CCS(二酸化炭素回収・貯留)のプロジェクトにも参画しています。このうちCCSは、化石エネルギーを用いた火力発電所や、工場で回収された二酸化炭素を地下深部の地層(岩石)中に圧入し、固定化・貯留する技術であり、化石エネルギーの段階的削減やカーボンニュートラル達成のためには必要不可欠となっています。当社は地層処分やCCSのプロジェクトに携わることで、脱炭素社会の実現に向けた課題解決に貢献していきます。

計測・測定(技術開発)

当社は資源を調査・探査・評価するために、資源に関連する地下深部の地質環境(岩石、鉱物、断層、熱、水理など)を可視化、3次元モデル化する計測技術を開発しています。

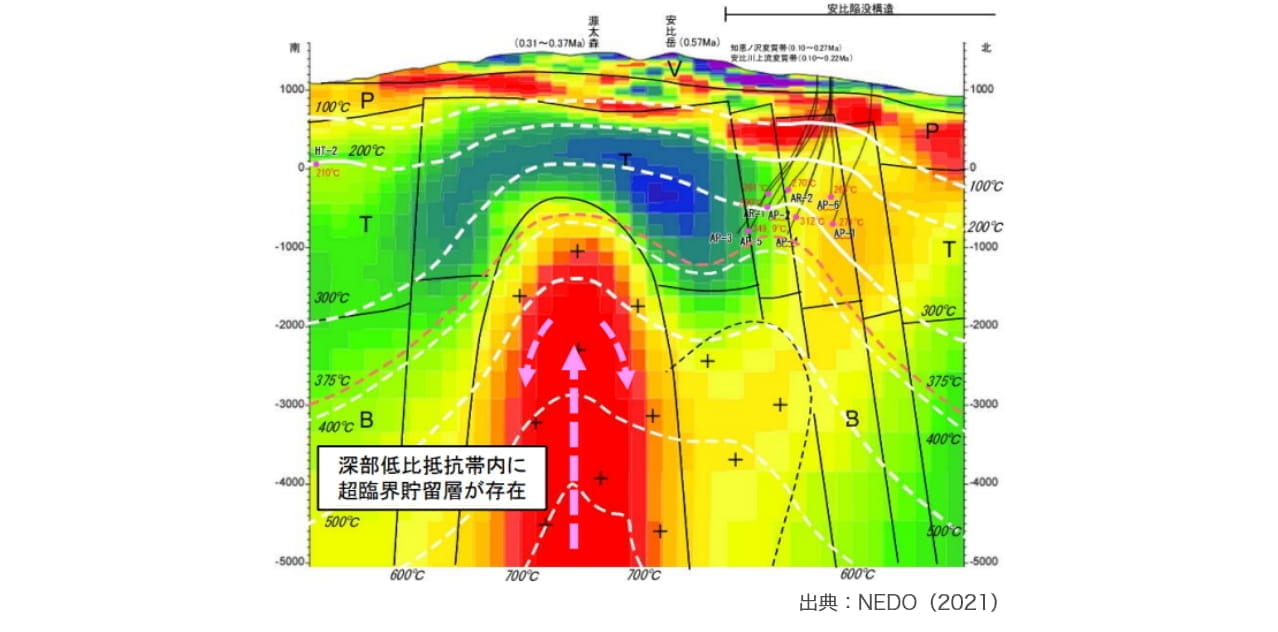

次世代地熱発電技術として注目される超臨界地熱発電の技術開発においては、物理探査手法のひとつであるMT(Magneto-Telluric)法電磁探査を用いて、地下5km程度に存在する超臨界地熱資源の熱源であるマグマの姿を3次元的に明らかにし、その資源量を100MW(原子力発電所1/10基分)と推定しました。

また、地表調査手法のひとつである衛星画像データの処理・解析技術を応用し、ドローンや市販のカメラで撮影した写真を用いて対象物の3次元モデルを復元し、対象物の形状変化や移動を抽出する技術を開発しています。下の動画は坑道(トンネル)内部で撮影した写真から、SfM(Structure from Motion)と呼ばれる画像処理・解析手法を用いて、坑道の3次元モデルを復元した例です。坑道内部に分布するさまざまな色の異なる地層(岩石)を3次元モデルで観察することができ、地質環境に関するさまざまな情報を数値(デジタル・データ)として抽出することができます。